4년전, 세월호 참사는 비단 무고한 인명 피해만 낸 것이 아니다. 이번 참사로 국가는 무너지고, 국격은 침몰했으며, 전 국민들은 씻기 어려운 상처를 안게 됐다. 그야말로 ‘세월호 쓰나미’라고 해도 과언이 아니다. 이번 세월호 침몰사고를 계기로 국가의 존재이유와 역할에 대한 국민들의 질타와 분노는 대한민국호(號)가 위기상황에 봉착했음을 지적한 것이라고 하겠다. 아울러 세월호 선사의 추악한 비리와 공직사회의 무능과 복지부동 등 대한민국의 총체적 난맥상의 민낯을 전 세계에 생중계한 셈이 됐다.

적어도 70년대 이후 이루 다 셀 수도 없이 많은 재난사고가 발생했다. 백보를 양보해 사고야 발생할 수 있다고 쳐도 문제는 사후 수습이다. 정확한 사태 파악, 체계적인 인명구조 활동, 그리고 수습과 재발방지책 마련은 사태 수습의 기본이다. 그러나 이번 세월호 참사에서도 이같은 기본이 제대로 지켜지지 않아 피해를 키웠다는 게 중평이다. 근 50년이 지난 지금도 똑같은 실수를 되풀이하고 있는 실정이다. 참으로 답답하고 안타까운 노릇이 아닐 수 없다.

세월호와 함께 침몰한 것은 또 있다. 바로 언론, 특히 방송이다. 이번 사고를 보도하는 과정에서 방송은 세월호보다 더 깊은 심연으로 가라앉은 셈이 됐다. 사고발생 당일부터 근 열흘 동안 모든 방송은 종일 생중계를 내보냈다. 대형인명사고인데다 국민적 관심사다보니 그랬을 법도 하나다. 전혀 이해를 못하는 바는 아니다. 문제는 방송내용의 방향과 품격이다. 국민들이 알고 싶어 하는 내용, 구조 활동에 도움이 되는 내용, 사고의 원인과 배경을 짚어내는 내용 같은 것을 보도했어야만 했다.

그러나 실상은 그렇질 못했다. 과도한 속보경쟁, 확인되지 않은 성급한 보도, 피해자와 그 가족들의 심경을 헤아리지 못한 보도, 관급자료의 받아쓰기식 보도가 속출하고 또 난무했다. 그러다보니 오보가 속출했고, 취재현장에서 가족들로부터 항의와 등돌림을 당하기도 했다고 한다. 이건 언론이 아니다. 또 하나의 흉기에 다름 아니다. 각 방송사나 기자단체에도 재난보도준칙과 매뉴얼이 마련돼 있건만 정작 필요할 땐 아무런 도움도 되지 못했다. 액자 속에서 죽은 활자로 잠자고 있었을 뿐이다. 논란이 된 유언비어나 괴담의 절반은 결과적으로 언론이 만들어낸 셈이다.

물론 이번 사고로 취재기자들과 방송 관계자들도 연일, 또 밤늦게까지 수고를 한 건 사실이다. 그러나 이게 치하 받을 일은 아니다. 언론의 본분이기 때문이다. 이왕 그렇게 수고를 할 바엔 좀 더 치밀하고 세련된 방송을 했어야 옳았다. 돌이켜보면 지상파 3사, 종편 4사, 뉴스전문채널 2사 등 무려 9개의 방송사가 근 열흘간 종일 생방송을 편성한 자체가 무리였다고 본다. 시간을 때우기 위해, 또 나름의 차별화된 보도를 하려다 보니 미확인 보도, 인권 침해성 보도, 알맹이 없는 보도가 연일 칼춤을 춘 꼴이 됐다. 특정인을 감싸기 위한 물타기식 보도 역시 빼놓을 수 없다.

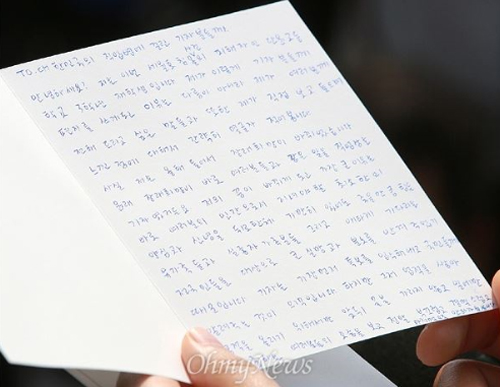

이런 언론, 이런 방송에 비난과 질타가 쏟아진 건 당연한 노릇이다. 그 가운데서도 단원고 3학년 학생이 쓴 ‘대한민국의 직업병에 걸린 기자분들께’라는 제목의 편지는 민망함을 넘어 쪽팔림마저 들게 한다. 이 학생은 기자가 꿈이었으나 이번 일을 계기고 그 꿈을 접었다고 했다. ‘기자’와 ‘쓰레기’를 합친 ‘기레기’ 얘기는 쪽팔리다 못해 참담할 지경이다. 잇따른 오보에 망연자실한 가족들이 기자들을 향해 “(보도하지 말고)그냥 좀 내버려두라”는 말까지 했다고 하니 언론은 이제 없는 것이나 마찬가지가 돼버린 셈이다. 침몰을 넘어 심연으로 침잠한 게 아니고 무엇인가. 구조된 학생에게 “친구가 죽은 건 아냐?”라고 물어본 대목은 할 말을 잊게 만들고도 남는다.

공직사회 이상으로 매너리즘과 관성에 절어있는 집단이 바로 한국의 언론이다. 선출되지 않은, 반영구적 권력집단이자 필요이상으로 무소불위의 권력을 휘두르는 집단이 바로 한국의 언론이다. 모르긴 해도 세월호 참사 같은 사고가 다시 발생하면 또 다시 이번과 같은 작태를 되풀이할 가능성이 크다고 본다. 왜냐? 자체적인 반성도 없고 외부의 감시도 없기 때문이다. 부디 필자의 악담이 헛말이 되길 바랄 뿐이다.

홈

기획

홈

기획