강도 높은 반(反)부패 개혁을 추진 중인 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 ‘김영란법’을 언급하며 관심을 보였다.

[연합통신넷= 김현태기자] 중국 공산당 기관지 인민일보(人民日報)에 따르면 시 주석은 5일 개막한 전국인민대표대회(전인대) 제12기 3차회의에서 상하이(上海) 대표단과 만나 반부패 문제를 토론하며 김영란법을 구체적으로 거론했다.

상하이 인민검찰원장인 천쉬(陳旭) 전인대 대표는 한국 반부패법을 거론하며 “중국처럼 ‘인정(人情)사회’였던 한국이 법을 개정해 뇌물수수 범위를 더욱 엄격하게 적용하고 있다”며 “심지어 가족이 금품을 받거나 인정에 기대 청탁을 받은 경우에도 일정 기준을 벗어나면 (뇌물수수로) 인정된다)고 설명했다.

시 주석은 이에 대해 동의하며 “한국에서 100만원, 즉 5700위안만 받아도 형사처벌을 받는다”며 “여기에는 선물도 포함된다”고 답했다. 그가 거론한 ‘100만원 형사처벌’은 최근 국회 본회의를 통과한 부정청탁·금품 수수금지법 이른바 김영란법을 뜻한다.

인민일보는 시 주석이 외국 반부패법에 대해서도 연구하고 있다는 사실을 보여준다고 설명했다. 시 주석은 공직 윤리규정인 ‘8항 규정’(八項規定) 등 당정 규정과 ‘사풍(四風, 관료주의·형식주의·향락주의·사치풍조)’을 내세워 반부패 개혁을 추진 중이다.

■ 김영란법, 국회 거치니 '누더기' 논란

'김영란법'이 국회를 거치고 더 후퇴했다는 말이 나옵니다. 국회가 지역구 민원 청취를 '부정청탁 유형'에서 배제한 게 비난을 받는 대표적 사례죠. 본인들 관련된 내용을 슬쩍 뺐다는 겁니다.

그런데 김영란법의 또 다른 축인 금품수수 제한에서도 비슷한 '손질'이 있었습니다. 국민권익위원회가 제안한 원안에는 금품수수를 '4촌까지'만 허용하자고 돼 있었는데, 국회를 거치며 '8촌까지'로 확대된 겁니다. 이렇다 보니 친족을 거친 '우회' 금품수수의 길을 열었단 비판이 제기되고 있습니다.

■ 정치자금법이 김영란법 발목?

그런데 왜 하필 '8촌'일까요. 4촌도 아니고 6촌도 아니고, 묻고 따지지 말아야 할 돈 거래 대상을 8촌으로 보는 게 타당한 걸까요. 분명한 건 국회의원들에게 묻는다면 8촌이라는 답이 나올 확률이 높을 수밖에 없다는 겁니다.

그 실마리는 정치자금법에서 찾을 수 있는데요. 현행 정치자금법에는 배우자, 인척, 친족을 포함한 8촌까지의 돈거래는 처벌 대상으로 보지 않는다고 돼 있습니다. 국회가 지난 1997년 불법 정치자금에 대한 처벌을 강화하는 대신, 이런 내용을 슬쩍 넣은 건데요. 결과적으로 18년 전 당시의 '손질' 기준이 오늘의 '김영란 법'에도 똑같이 적용된 셈입니다. 김영란법만 더 엄격히 적용하기엔 국회 자신도 민망한 일이었겠죠.

■ 그들의 '돈 거래', 과연 떳떳한가?

김영란법의 목적은 금품수수와 부정청탁을 뿌리뽑아 '공공기관의 신뢰를 회복'하는 것이지만, 법 제정과 동시에 국회부터 신뢰를 회복해야 한다는 과제를 남겼습니다. 정치인들의 돈거래가 얼마나 깨끗하고 투명한지를 따져보면, 그 불신은 더 굳어집니다.

현행 정치자금법을 볼까요. 정치인은 8촌 이내의 이른바 친족에게 '정치자금'을 받을 수 있습니다. 수천, 수억 액수는 상한이 없습니다. 그리고 어떤 친족에게 얼마를 받았는지 공개하지 않아도 됩니다. 그 돈의 출처가 제3자여도 '대가성'이 입증되지 않으면 처벌받지 않습니다. 또 제3자에게 직접 빌려도 누구에게 빌렸는지 밝히지 않아도 됩니다. 상당액의 정치자금이 이런 식으로 조달되고 있습니다.

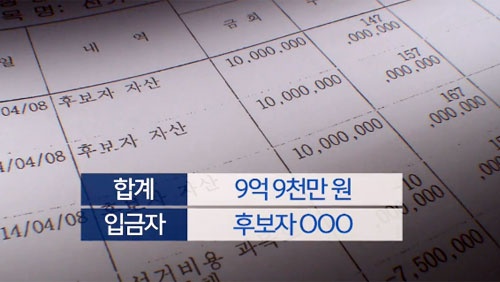

■ "정치자금 9억여 원"…재산 신고는 누락

실제 사례를 들어보겠습니다. 한 광역단체장은 지난해 6.4 지방선거에서 16억 6천여만 원을 썼다고 선관위에 신고했습니다. 이 가운데 9억 9천만 원을 자신의 계좌에서 빼썼다고 했는데요, 그 출처는 전혀 나오지 않습니다.

이 단체장이 개인 재산에서 거액을 빼 쓴 것인지 보기 위해 선거 전후 공개된 재산도 비교해봤습니다. 그런데 선거 전 전 재산은 11억여 원이었는데, 선거 이후에도 10억여 원으로 거의 그대로였습니다. 10억 원에 가까운 큰 돈의 흔적은 어디에도 없었습니다.

수차례 문제를 제기하자, 끝내 빌린 돈이었다는 해명을 내놨습니다. 6억원은 모 시중은행서, 나머지 1억5천만 원은 큰형, 1억 원은 작은 형, 7천만 원은 배우자에게서 각각 꿨다고 했습니다.

다만, 증빙은 거부했습니다. 선거캠프 회계 담당자는 통장까지 보여주겠다며 자신했지만, 정작 약속 시각에 나타나지 않았습니다. 통장도 찾지 못했다고 말했습니다.

■ '투명성 확보' 신뢰 회복의 지름길

해명이 사실이라 해도, 이 단체장은 결과적으로 재산 신고를 빠뜨린 셈입니다. 공직자윤리법에 따라 당선자는 선거 직후 채무를 포함한 자신의 재산을 빠짐없이 공개해야 하는데, 거액을 빌렸다는 사실을 빠뜨린 겁니다. 단체장 측은 회계 담당자가 바뀌면서 생긴 실수라고 덧붙였지만, 담당자 탓을 하기엔 누락 액수가 작지 않습니다.

지난 6.4 지방선거에서 전국 17개 광역단체장은 모두 260억원의 정치자금을 썼습니다. 그런데 이 가운데 공개하지 않아도 되는 '자산'과 익명 처리가 가능한 '소액 후원금' 규모를 따져보니 70%에 이르렀습니다. 이 부분은 어디서 어떻게 조달됐는지 일반 국민들은 알 길이 없습니다.

물론, 정치자금 조달에 이런저런 규제가 많아질수록 정치 신인들은 어려워집니다. 자발적 후원금을 받기가 쉽지 않기 때문이죠.

하지만, 전문가들은 '반부패 사회'가 시대정신인 만큼 정치권이 돈줄 확보에만 매달릴 때는 아니라고 강조합니다. 정치자금의 투명성을 함께 확보하는 것이 김영란법, 나아가 '반부패 사회'를 바라는 국민의 신뢰를 되찾는 첫걸음일 수 있기 때문입니다.

홈

정치

홈

정치