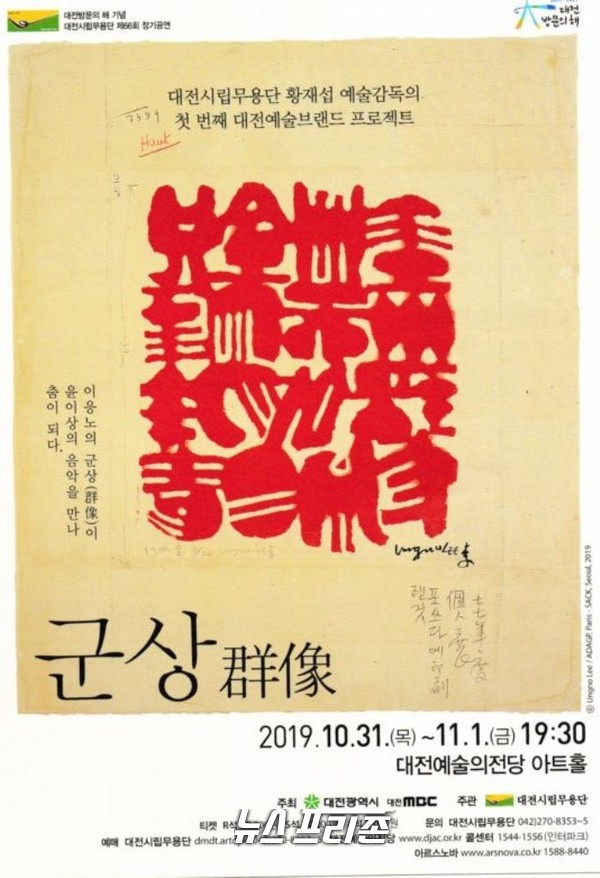

대전시립무용단 황재섭 예술 감독의 취임 후 첫 번째 작품으로 대전예술브랜드 프로젝트를 들고 나왔다. 고암 이응노의 예술정신과 윤이상의 음악을 만나 춤으로 승화된 것이다. 2019년 “대전방문의해”를 맞아 이미 국내·외의 세계적인 문화유산에 대한 황재섭 예술 감독의 주목은 동시대의 예술가로서 동지적 의지와 고통을 함께한 대전제 “이응노와 윤이상”이 혼탁한 현 시대적 불온함에 대한 소리와 몸짓으로 표현된 불립문자인 「현대적인 창작안무」로 다시금 태어난다.

액자 속 2차원적 그림은 미술, 음악, 무용, 영상 등 다양한 장르와 융합하여 3차원적 무대로 확장 고무되어 관객과 출연진은 한 공간에 공존하는 群像(군상)의 모습 자체가 된다. 여기서 이데올로기의 광폭성과 치졸한 시대적 정쟁의 겁박에 과감히 맞서는 모습은 차라리 순교에 가깝다. 자신의 정체성을 잃지 않고 새로운 것에 대한 탐구와 지난한 삶의 여정, 그의 삶은 지금 우리의 보편적 삶의 감정이 촛불정부와 현 시대적 암울한 권력에 대한 국민의 정서와 연계성을 갖고 있다.

이응노 선생의 작품 “群像(군상)”은 예술 간의 만남이나 사람들의 인연처럼 각 예술장르와 콜라보를 통해 진정한 소통과 화합의 현시대의 군상을 그려 보고자 하는 작품으로 군상의 얼개를 가지고 있다. 공후를 통해 이응노가 꿈꾸는 세상, 그리고 아름다운 추상, 메모리즈를 통한 내 존재의 기억들, 그리고 그녀, 동백림과 광주를 가지고 조작된 사건으로 옥고를 치르는 고암, 그리고 우리들의 자화상을 살펴보고, 마지막으로 군상을 세상을 잡은 손 그리고 군상 이라는 내용으로 소통과 화해를 그려내고 있다.

고암 이응노(1904~1989)의 지난한 삶은 집시와도 같은 삶이다. 일제의 억압, 6·25의 상흔 분단과 반공 이념속의 경계에서 “예외적 인물”로 불온한 시대 그러나 시대를 앞서간 예술가로 우리 가슴에 기억되지 않은가?

사군자와 서예를 기반으로 한 한국적 미에서 도불하여 세계적인 문자추상이라는 독특한 장르를 개척해 위대한 족적을 남겼다. 1967년 동백림 사건에 연루돼 ‘이응노’라는 이름이 금기시 되었던 시절도 있었지만 유럽의 화단에서 조명되었던 것을 반추해 보면 아이러니하다. 대전교도소에서 수감 중일 때 그림을 그리고 싶어 잉크를 대신해 간장으로 화장지에 데생을 했던 일화는 열악한 현실에서 작가가 어떻게 해야 하는지를 보여주는 작가 정신의 발현이다.

위대한 작가정신은 뿌리가 깊은 스승의 삶에서 발현되는 경우로 남다를 수 밖에 없다 고암이응노 선생도 그러하다. 선생은 해강 김규진 선생의 제자로 스승의 자취를 답보하고, 33세 때 일본으로 건너가 서양미술을 배워 남화계의 대가 마쓰바야시 게이게쓰의 문하에서 동서양에 대한 깊은 뿌리를 내렸고, 55세 때인 1958년 국내 화단을 떠나 독일을 거쳐 프랑스 파리에 건너가 고국으로 돌아올 수 없었던 이응노는 1989년 1월 10일 새벽 프랑스에서 생을 마감할 때까지 조국의 품은 차가웠다.

소설 ‘운수 좋은날’처럼 공교롭게도 그가 사망한 날은 고국에서 그를 재조명하는 작품전이 열린 날이었다. 위대한 예술은 현실이 아닌 그리움이 심장을 멎게 한다는 생각이다. 어찌되었든 젊은 황재섭 예술 감독이 취임 후 들고 나온 화두는 새로운 대전의 진취적 브랜드력으로 손색이 없는 발상이고 발생에 합당한 작품을 보고싶다.

홈

문화

홈

문화