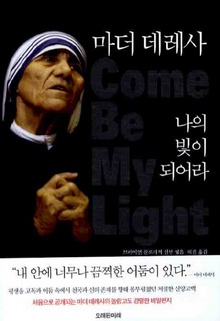

브라이언 콜로디척 신부 엮음·허진 옮김/오래된미래·1만9800원

테레사 수녀(1910~97)가 남긴 편지를 엮은 책이 1년 만에 번역·출간됐다. 원서가 지난해 9월 미국에서 나오자마자 시사주간지 <타임>이 서평으로 크게 다뤘을 만큼 눈길을 끌었던 책이다. 테레사 수녀의 내면을 살필 수 있는 글들이 그가 숨진 지 10년 만에 처음으로 공개돼서다. 가톨릭 쪽이 보인 반응은 열광에 가까웠다. <타임> 서평이 “성 아우구스티누스의 <고백록>과 같은 반열에 오를 것” “무신론자·회의주의자·구도자·신자 모두를 위한 책”이라는 신부들 말을 인용했을 정도다. 테레사 수녀가 ‘침묵하는 신’ 앞에서 수십 년간 느꼈던 좌절과 절망, 고독과 슬픔을 담은 <마더 데레사-나의 빛이 되어라>가 사람들에게 성녀인 동시에 ‘인간의 얼굴’을 한 그를 드러내기에 적절하다고 보았기 때문이다. 엮은이 브라이언 콜로디척 신부는 머리말에 “그녀의 힘은 어디에서 나왔고, 왜 늘 기뻐했는지, 또 그녀의 사랑이 얼마나 강렬했는지 알고 싶어하는 모든 사람들의 간청에 대한 응답”이라고 적었다.

테레사 수녀(1910~97)가 남긴 편지를 엮은 책이 1년 만에 번역·출간됐다. 원서가 지난해 9월 미국에서 나오자마자 시사주간지 <타임>이 서평으로 크게 다뤘을 만큼 눈길을 끌었던 책이다. 테레사 수녀의 내면을 살필 수 있는 글들이 그가 숨진 지 10년 만에 처음으로 공개돼서다. 가톨릭 쪽이 보인 반응은 열광에 가까웠다. <타임> 서평이 “성 아우구스티누스의 <고백록>과 같은 반열에 오를 것” “무신론자·회의주의자·구도자·신자 모두를 위한 책”이라는 신부들 말을 인용했을 정도다. 테레사 수녀가 ‘침묵하는 신’ 앞에서 수십 년간 느꼈던 좌절과 절망, 고독과 슬픔을 담은 <마더 데레사-나의 빛이 되어라>가 사람들에게 성녀인 동시에 ‘인간의 얼굴’을 한 그를 드러내기에 적절하다고 보았기 때문이다. 엮은이 브라이언 콜로디척 신부는 머리말에 “그녀의 힘은 어디에서 나왔고, 왜 늘 기뻐했는지, 또 그녀의 사랑이 얼마나 강렬했는지 알고 싶어하는 모든 사람들의 간청에 대한 응답”이라고 적었다.

책은 크게 넷으로 나뉜다. 1·2장엔 삶을 마칠 때까지 하느님에게 자신을 바치기로 다짐하는 종신 서원 이전이 담겼다. 열여덟 마케도니아 소녀 곤히야 아녜스 브약스히야는 선교사가 되겠다는 꿈에 달떠 말한다. “예수님의 작은 아내가 된 나는 얼마나 행복한지 몰라. 나는 그 누구도, 세상의 눈으로 보면 완벽해 보이는 행복을 즐기는 사람들도 전혀 부럽지 않아.” 가장 가난하므로 가장 낮은 곳에 사는 사람들 곁으로 가겠다는 소망을 품은 소녀는 스물한 살에 첫 번째 서원을 마친 뒤, 주님 안에서 날마다 은총, 달마다 행복, 해마다 성취가 가득하리라 믿는다. 하지만 일이 그리되지만은 않았다.

3장에서 7장까지는 1946년 사랑의 선교회를 세우라는 계시를 받고 새로운 일을 벌이는 과정이 펼쳐진다. 또한 이 시절은 스스로를 ‘어둠의 성녀’로 느끼면서 번민으로 앓기 시작한 때였다. 그것을 엮은이는 “새로운 부르심과 사명을 실천하는 대가”였다고 풀이한다. 8~13장은 이 책의 알짬으로, 그의 영적 지도자였던 페리에 대주교와 판 엑셈 신부 등에게 고통을 쏟아내는 편지가 더미를 이룬다. 테레사 수녀는 마치 들고 나는 바닷물처럼 끈질기게 편지를 쓴다. 50년 내리 고통이었으며 “하느님이 저를 원하지 않으시며 하느님이 하느님이 아니시라는, 하느님이 정말로 존재하지 않으신다”는 생각 탓이었다. “제 안에는 마치 모든 것이 죽어버린 듯 끔찍한 어둠이 있습니다.” “예수님을 사랑하고 싶지만 예수님과 멀어진 느낌, 끔찍한 공허함, 하느님이 제 옆에 계시지 않다는 느낌을 가지고 있습니다.” 테레사 수녀가 말한 어둠은 “심오한 내적 고통, 평온의 부재, 영적 메마름, 그녀의 삶에 하느님이 계시지 않는 것 같은 느낌과 동시에 하느님을 향한 고통스러운 갈망”을 가리킨다. 그는 고통마저 절제했다.

엮은이는 테레사 수녀의 편지와 기록, 그를 아는 이들의 증언 들을 연대순으로 늘어놓고 그것들 각각에 주석을 달 듯 맥락을 전하고 평가를 붙였다. 그것이 찬미와 찬송, 찬양 외곬인 것은 엮은이가 1977년부터 테레사 수녀 임종 때까지 함께 지냈고 ‘테레사 시성 및 시복’ 청원자인데다 현재 마더 테레사 센터를 맡고 있다는 이력을 보면 헤아릴 수 있다. ‘자기희생의 화신은커녕 다국적 선교사업체의 수장이자 근본주의 종교사업가에 지나지 않으므로 성녀 테레사는 없다’고 호되게 비판한 책(크리스토퍼 히친스, <자비를 팔다>)이 지난 1월 우리말로 번역된바 견줘 읽을 만하다.

홈

문화

홈

문화