르포작가·인권운동가 등 11명 꼬여

작년 6월부터 '작가기록단' 활동

고통 찬 길 동반자라는 것 보여 주며

하나 둘씩 유가족 이야기 모아

'금요일에 돌아오렴' 책 출간

‘그날’ 이후 1년이 지났다. 침몰하는 세월호를 지켜보며 슬퍼하고 절규했던 사람들의 기억은 그만큼 희미해졌다. 기억은 그것이 아무리 고통스런 비극일지라도 시간의 무게를 이길 수 없고, 치명적인 상처도 결국은 아물기 마련이다. 그러나 “어떻게 우리가 세월호를 잊을 수 있는가”라고 반문하며 세월호 참사의 아픔을 기록하겠다고 나선 작가들이 있다.

김순천(41) 작가는 지난해 6월부터 11명의 르포작가, 인권운동가와 함께 ‘4ㆍ16 세월호 참사 시민기록위원회 작가기록단’(이하 기록단)을 결성해 유가족의 목소리를 기록해오고 있다. 대단한 사명감보다는 ‘할 수 있는 일이라도 하자’는 마음에서 시작한 일이었다. 김 작가는 9년째 경기 안산시 선부동에 살고 있다. 그와 같은 동네에 살고 있던 단원고 학생 70명이 세월호 참사로 희생된 것이 꼭 1년 전이었다. 그 중에서 15명은 같은 아파트에 살던 학생들이었다. 고통에 몸서리를 치는 학부모들을 보면서, 이들의 아픔을 차마 외면할 수 없다고 김 작가는 생각했다.

돕겠다고는 나섰지만 유가족의 마음을 여는 과정은 쉽지 않았다. 작가가 건넨 명함을 눈 앞에서 찢는 가족도 있었다. 아물지도 않은 상처를 괜히 들쑤시는 것은 아닐까 위축되기도 했다. 기록단의 명숙(45) 인권운동사랑방 상임활동가는 “농성장에서 리본을 함께 만들면서 처음에는 아무 질문도 하지 않았다. 시간이 지나면서 가족들이 먼저 품 안에 있던 아이 사진을 꺼내 보여주기 시작했다”고 말했다. 고통이 가득 찬 길을 함께 걸어가는 동반자라는 것을 보여주는 게 먼저였다고 작가들은 말했다.

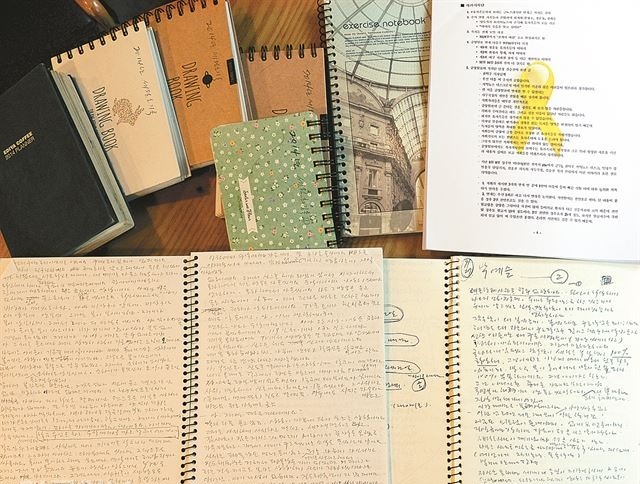

가족들이 마음을 열자 그제서야 작가들 취재 수첩은 채워지기 시작했다. 대부분의 내용은 아이에 대한 사랑과 미안함이었다. 기록단의 박희정(39) 르포 작가는 지난해 여름 국회 앞에서 만난 단원고 희생 학생의 어머니를 떠올렸다. “주위 사람들의 만류로 바다에서 뒤늦게 건진 아이의 모습을 보지 못했다”는 그 어머니는 작가의 손을 잡고 울음을 터뜨렸다. 박 작가는 “‘상했어도 내 자식인데 엄마가 그리웠을 내 새끼 마지막으로 안아주지도 못했다’는 말에 함께 울 수밖에 없었다”고 했다.

딸을 잃고 몇 차례나 자살을 시도했다는 고 김소연 양의 아버지는 김순천 작가를 데리고 안산의 붕어찜 식당을 세 번이나 찾았다. “10년 전 아이 엄마가 집을 떠난 뒤 단둘이 살아 왔는데, 주말이면 아빠 손을 붙들고 이 곳에 오는 것을 딸이 그렇게 좋아했다”는 얘기를 털어놓으면서 아버지는 굵은 눈물 방울을 떨궜다.

유족의 고통은 작가들에게도 고스란히 옮겨졌다. 적지 않은 작가들이 트라우마에 시달려야 했다. 기록 작업에 누구보다 앞장섰던 김 작가는 지난 1년 동안 손과 발이 떨리면서 식은땀이 나는 증상을 겪었다. 단기 기억상실증에 시달리기도 했다. 명숙 활동가도 “길가에 핀 꽃을 봐도 눈물이 날 정도로 감정이 예민해져 있었다. 다른 일을 전혀 할 수 없는 상태가 한동안 지속됐다”고 털어놨다.

그래도 작가들은 “이들의 목소리를 지금 이 순간 날 것 그대로 기록하지 못하면 나중에 이들의 아픔이 왜곡되고 제멋대로 재단될 수 있다”는 생각으로 견뎌냈다. 또 당장은 아프고 고통스러워도 기록으로 남겨야 우리 사회가 다시는 세월호 참사를 겪지 않을 것이라고 믿었다. 이들은 이렇게 하나 둘씩 모아 온 유가족 이야기를 담아 지난 1월 ‘금요일엔 돌아오렴’이란 이름의 책을 출간했다.

세월호를 기록하는 기록단의 활동은 이제 시작이다. 기록단은 이번 책에 실리지 못한 다른 유가족의 사연도 모아 책으로 펴낼 생각이다. 조심스럽지만 생존자의 삶을 기록하기 위한 밑그림도 그리고 있다. 박 작가는 “기록을 통해 개인의 기억을 사회적 기억으로 환원시켜나가는 것이 우리 작가들이 해야 할 몫”이라고 말했다.

홈

사회

홈

사회