피해 늘지만 자책·공포에 신고 꺼려

이웃 신고에 "아들 없다" 숨기기도

처벌 강화한 특례법은 국회 계류 중

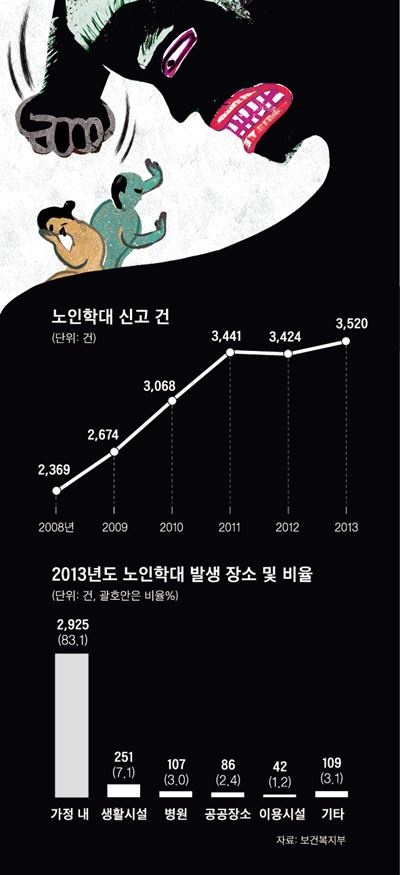

노인학대 신고 건

박정순(67ㆍ가명)씨는 2009년부터 지난해까지 알코올 의존증을 앓고 있는 아들(42)로부터 신체적ㆍ정서적 학대를 받아왔다. 박씨가 종교활동을 하는 것을 못마땅하게 생각한 아들은 술을 먹고 성경책 등을 불태우고 “엄마도 묻어야겠다” “천국으로 보내줄게” 등의 폭언을 일삼았다. 아들은 날카로운 집기로 박씨의 손목을 찌르려고 하는 등 학대를 5년간 지속했지만 박씨는 극구 신고를 꺼렸다. 결국 보다 못한 이웃의 신고로 박씨는 노인보호전문기관에 인계됐지만 여전히 아들에 대한 처벌은 원치 않고 있다.

자식에 의한 노인학대가 급증하고 있지만 피해노인이 신고를 꺼리는 경우가 많아 제도적 보완책 마련이 시급하다는 지적이 나오고 있다.

7일 보건복지부에 따르면 2008년 2,674건이던 노인학대 건수는 5년 후인 지난 2013년 3,520건으로 급증했다. 이중 가정 안에서 이뤄지는 노인학대 비율은 80%가 넘는다. 하지만 가정 안에서 벌어진 학대 피해노인들은 자책과 공포로 신고상담에 소극적이다. 서울의 한 노인보호전문기관 관계자는 “신고의 대부분은 당사자보다 이웃에 의해 이뤄진다”며 “신고를 받고 상담을 나가도 자식이 없다고 숨기거나, 있어도 학대 사실을 밝히지 않는 게 대부분”이라고 말했다. 또 주변의 신고로 사법기관에 인계된다 하더라도 존속폭행의 경우 반의사불벌죄(피해자가 가해자의 처벌을 원하지 않는다는 의사를 표시하면 처벌할 수 없는 범죄)이기 때문에 부모가 원치 않으면 처벌할 방법이 없다는 점도 가정 내 노인학대가 끊이지 않는 이유로 지목되고 있다.

전문가들은 근원적인 해법으로 노인학대범죄에 관한 특례법 제정을 꼽고 있다. 특례법이 제정되어야 존속폭행을 가중 처벌하고 노인학대 현장에서 즉각적이고 체계적인 대응이 가능해지기 때문이다.

현행 노인복지법에는 ‘노인학대를 예방하기 위해 중앙노인보호전문기관을 설치ㆍ운영한다’고 돼 있을 뿐이며, 노인학대 현장에서 이 기관이 할 수 있는 역할은 사례분석과 예방교육 등 극히 일부에 국한돼 있다. 제철웅 한양대 법학전문대학원 교수는 “노인보호전문기관이 노인학대 현장에서 적절한 대응을 할 수 있는 장치가 마련돼 있지 않다”며 “신고가 접수되면 현장에서 학대방지와 예방조치를 할 수 있도록 권한을 강화할 필요가 있다”고 설명했다.

현재 국회에는 신고의무자 확대와 노인보호전문기관 등의 권한 강화를 골자로 하는 법안이 발의되어 있거나 발의를 준비 중이다. 새누리당 박명재 의원이 대표 발의한 ‘노인학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법안’은 ▦노인학대범죄 상습범에 대한 가중처벌 ▦노인복지시설 관련 업무 수행자의 신고 의무화 및 미이행시 과태료 부과 등 법적 제재를 강화하는 방침이 담겼다. 인재근 새정치민주연합 의원이 발의를 준비하고 있는 관련 법안은 노인학대 현장에 사법경찰관리와 노인보호전문기관 직원이 동행하도록 하는 근거규정을 담을 예정이다. 현행 노인복지법에는 사법경찰관리의 동행 근거가 마련돼 있지 않다.

원시연 국회입법조사처 입법조사관은 “노인학대를 범죄로 인식하고 가해자를 처벌하기 위한 현실성 있는 규정을 마련하는 입법적 접근이 필요하다”고 말했다.

홈

사회

홈

사회