구본창 고영훈 강익중 김덕용 최영욱 이용순 김판기 김용진 등 참여

"200여년전 기물로 이 시대 예술적 비전과 조형적 혁신 구현"

[서울=뉴스프리존] 편완식 미술전문기자= 달은 오랜세월 인간감성이 투영된 대상이었다. 밤 하늘에 둥그렀게 떠 있는 달을 바라보며 소원을 빌기도 했고, 먼곳에 있는 그리운 이와 같은 시간대에 달바래기를 하기도 했다. 자연스레 달은 문학과 예술의 은유적 언어가 됐다. 둥그런 백자대호((白磁大壺)가 어느 순간부터 달항아리로 불려졌다는 것은 한갓 기물이 아니라 예술적 대상으로 전이 됐다는 것을 의미한다. 기물의 용도가 분명치 않고 풍만한 둥그스름은 인간감성을 다양하게 담아내기엔 제격이다. 많은 작가들이 여전히 달항아리에 매달리는 이유다. 갤러리나우가 연례기획전으로 마련하는 ‘우리는 왜 달항아리에 매료되는가’전(2~28일)은 이를 잘 보여주고 있다.

구본창은 영국의 사진작가 스노든이 짝은 영국 여자 도예가 루시 리(Lucie Rie) 옆에 있던 달항아리를 보고 감동을 받아 백자시리즈를 시작 했다고 한다. 강익중과 최영욱 역시 뉴욕 메트로폴리탄 미술관 한국관에 전시된 달항아리를 보고 영감을 얻어 달항아리를 그리기 시작했다.

이용순과 김판기는 200년이라는 세월을 거슬러 당시 달항아리에 다가가려는 대표적인 아티스트다.

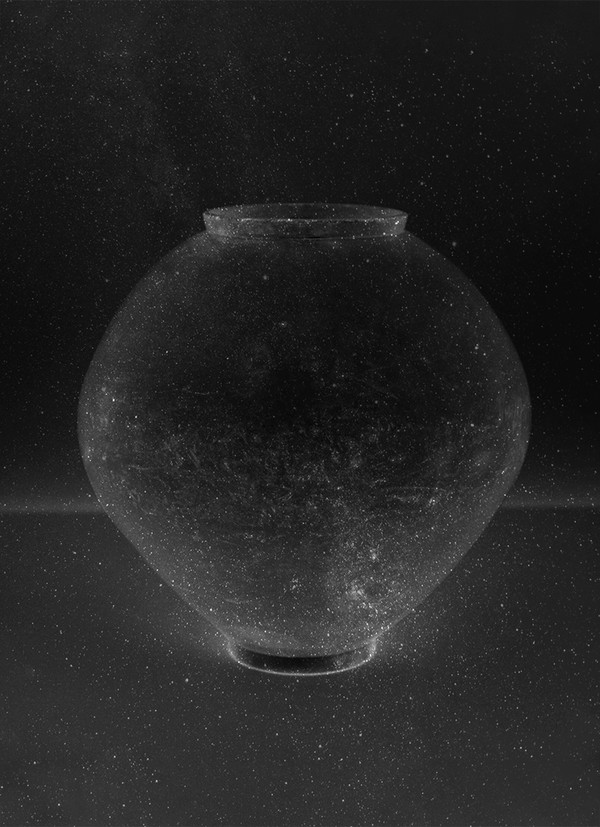

고영훈은 200여년의 시간을 견뎌온 ‘시간을 삼킨’ 달항아리를 캔버스 위에 재현한다. 그 긴 시간을 빨아들인 항아리가 단순한 물체라기 보다 스스로가 영물이 되어 비물질화 되어가는 모습을 페인팅으로 드러낸다. 항아리의 가장자리가 그 배경과 겹쳐지면서 캔버스 공간에 흡수되는 듯 보이고 항아리가 공중에 붕 떠 있는 듯한 느낌을 준다. 그는 달항아리 자체를 하이퍼 리얼리티(hyperreality)의 대상으로 삼아서 달항아리가 품고 있는 일루젼, 즉 달항아리의 시뮬라크르(simulacre)를 매우 세련되고 황홀하게 재현해내고 있다.

강익중도 달항아리를 실체가 아니라 “하늘을 담고 마음을 담는 그릇”으로 여기면서, 개개의 달항아리 자체보다는 달항아리라는 기표(signifiant) 아래에서 수많은 작은 달항아리와 달항아리 그림들을 사용하여 거대한 인스톨레이션으로 표현하였다. ‘원래는 둘이었지만 불 속을 뚫고 나와 하나로 합쳐졌다’는 달항아리 제작 과정에서 착안하여 남북 간의 분단을 달항아리를 통해 이어붙이려는 예술 프로젝트를 진행하기도 했다. 분단된 조국의 현실 아래에서 달항아리는 아직도 강익중에게는 ‘꿈의 달’이다.

최영욱은 달항아리 표면에 갈라진 미세한 틈인 빙렬(氷裂)에 강렬한 의미를 부여한다. 실타래처럼 엮인 사람들의 인연과 관계 속에서 윤회하는 인간의 삶에 대한 은유를 달항아리 표면을 통하여 보여준다는 것이다.

김덕용은 달항아리가 품은 시간을 나무를 통해 드러낸다. 퇴촌작업실에 이웃해 있는 도자가마의 나무연료를 보면서 착상을 했다. 나무를 태워 달항아리를 구워냈으니,나누 표면을 테워 그 표면위에 달항아리를 그려 넣었다. 도자기라는 물성 속에 녹아있는 시간과 감정을 표현한 것이다. 달항아리라는 기표가 도자기라는 기의(signifie)에서 벗어나서 흘러 다니며, 개념화되고있다는 것을 김덕용은 화사하게 보여준다.

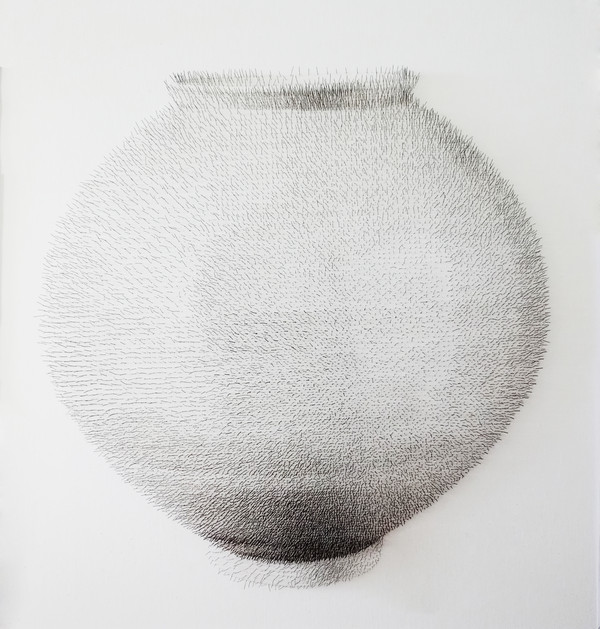

김용진은 수만개가 넘는 철사를 꼬아서 하나하나 일일이 캔버스에 심어 달항아리를 평면스러운 입체로 재현한다. 꽂은 철사의 밀도가 명암을 조성해서 마치 흑백 사진이나 검은 색 안료로 그린 그림처럼 보이지만, 눈의 착시에 따른 일종의 부조다.

광택이 제거된듯한 달항아리를 찍은 구본창의 사진은 백자를 생물, 특히 사람처럼 느끼게끔 한다. 살색으로 처리된 조명의 배경 속에서 드러난 항아리 표면의 질감 때문에 무생물인 도자기가 숨‘결’과 살‘결’을 가진 것처럼 꿈틀거린다.

달항아리는 조선 후기 1725-1751년 사이 26년 동안 왕실 도자기 제작처였던 경기도 광주 금사리 가마에서 제작되었다고 알려져 있지만, 그 제작에 따른 연혁이나 용도, 목적은 알려져 있지 않다. 행사나 장식용이기에는 지나치게 평이하고 소박하며, 장류나 약재 혹은 술을 담는 용도라면 항아리 입구나 바닥이 좁아 불편하다. 왕실 가마에서 도공이 실험이나 장난삼아 감히 대충 만들었다고도 보기 힘들다. 문헌이나 여타 서화에 따로 등장한 적도 거의 없다가, 200여 년이 지나서 수화 김환기의 그림과 글에 홀연히 나타났다. 수화는 “단순한 원형이, 단순한 순백이 그렇게 복잡하고, 그렇게 미묘하고 불가사의한 미를 발산할 수가 없다”며 이 항아리에서 한국의 미에 눈을 떴노라 고백했다. 그가 본 달항아리는 그 중앙에서부터 균형이 일그러져 있어서 비율이 울퉁불퉁하여 항아리 주위를 돌아서 보면 항아리가 움직이는 듯한 착시가 생긴다. 게다가 표면에 발린 유약이 균등하지 않아 광택이 없는 속살이 느껴지기도 하고, 심지어 세월 속에서 묻은 때와 도자기에 스며든 여러 가지 얼룩 때문에 매우 가깝고 정겹게 느껴지는 것이다. 이때는 아직 달항아리가 아니라 백자원호(白磁圓壺)나 백자대호(白磁大壺)로 불렸다.

우리는 지난 수십년 동안 달항아리에 대해 넘쳐나는 찬사를 듣고 읽어왔다. 브리티쉬 뮤지엄 한국관에 있는 달항아리를 버나드 리치는 “자연스러운 무심함(natural unconsciousness)”이라고 했고, 최순우는 “어리숙하고 순진한 아름다움, 무심한 아름다움, 원의 어진 맛 때문에 넉넉한 맏며느리같다”고 했다. 유홍준은 “한국미의 극치”라고도 했다. 이런 대부분 표현은 야나기 무네요시가 주창한 민예론의 기본 로직과 언어에 포섭되어 포박되어 있다.

사실 노자의 ‘대교약졸‘에서 비롯된 교졸한 느낌을 바탕으로 한 ’무기교의 기교‘라는 자연 그대로의 소박한 조형 세계를 미적인 스탠다드로 삼은 전통에서 나오는 표현들이다.

미술평론가 김웅기는 “전시에 참여하고 있는 고영훈과 구본창 등의 작가들은 야나기 무네요시가 정의한 한국적 미의 경계를 넘어가면서 피카소나 마티스가 아프리카의 원시적 탈이나 중세 아라베스크 문양을 통해 새로운 조형적 혁신을 이룬 것처럼 달항아리라는 200여년전의 기물을 형식적으로 수용하여 자신들의 당대적 예술적 비전을 구현하고 있다”고 평했다.

홈

문화

홈

문화