가벼움이 되려 묵직함으로 다가와

[서울 =뉴스프리존]편완식 미술전문기자=‘노랑나비 /은행잎 하나/나풀나풀/툭!... 가을인가봐, 여리여리 하다고 깔보지 마소/ 장차 그대들 먹여 살릴찌니...꿈틀 새싹, 스산한 바람에 나무는 툴툴 옷을 벗는데/ 사람은 켜켜이 옷을 입는구나...나목’

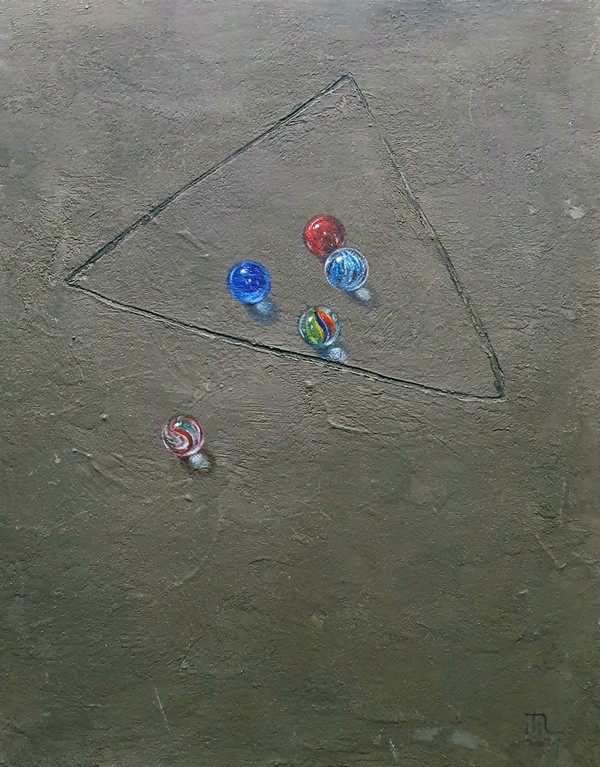

이제 나이 60이 된 이목을 작가는 그림에 힘을 뺐다. 하루하루 삶을 그저 가볍게 그리고, 시같은 글로 썼다. 하지만 곱씹으면 묵직함으로 다가온다. 12일부터 12월 5일까지 갤러리 도올에서 열리는 전시는 일상의 정서가 듬뿍 담긴 작품들만 골랐다.

작가는 지난 3년간 SNS에 그림있는 글로 세상과 소통해 왔다. 어렵지 않으면서 모난구석이 없는 형상들이 편안하게 다가온다. 우리가 떠올려 볼 수 있는 고향 같은 풍경이다. 아이가 엄마랑 있고, 아빠에게 안겨있는 딸도 있다. 자신의 무게보다 큰 짐을 지고 가는 쇠똥구리의 모습에선 가장의 어께에 짊어진 삶의 무게가 느껴진다.

삶이란 자체가 평범하고 일상적인 것이기에 작가는 그림에 힘을 주지 않았다. 문득 떠오르는 생각이 장면이 되고 시가 된다. 화시(畫詩)라 하겠다. 살아가는 것을 전제로 하기에 날마다 일어나는 일은 소소할 수도 심각할 수도 있다. 사적인 이야기로 기록처럼 쌓여온 그림들은 화가의 시점에서 세상을 바라본 것이기도 하다. 빠르게 변화하는 세상 흐름 속에 몸을 맡기듯 작업은 언제나 변화해 왔고 앞으로도 변화할 예정이다.

‘하루 화담’(畵談) 이라는 주제로 지난 3년간 펼쳐진 이야기들은 페이스북, 소셜미디어에 연재하기도 했다. 사적이지만 우리의 이야기가 거기서 보인다.

작가를 포함해 누구보다 열심히 살아온 당신이라면 위로받아야 한다. 그림이 바로 그런 것이다.

홈

문화

홈

문화