지난 10년간 비정규직의 국민연금 가입자 증가율은 정규직의 5분의 1도 안되는 것으로 나타났다. 국민연금에 가입하지 못해 노후 빈곤을 겪게 될 우려가 큰 비정규직 등 취약계층을 위해 사회보장세 등 별도의 세금으로 복지재원을 확충해야 한다는 지적이 나오고 있다.

18일 한국보건사회연구원의 보건복지포럼 최신호에 실린 ‘한국복지제도의 현황과 쟁점’ 보고서에 따르면 2004~2014년 정규직 국민연금 가입자는 13.2% 증가했지만, 비정규직은 같은 기간 2.4% 증가하는 데 그쳤다.

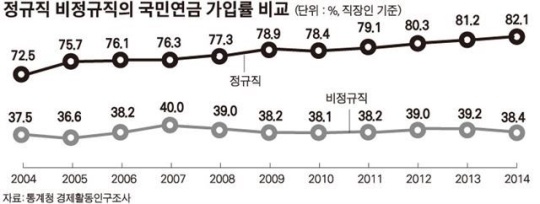

국민연금 제도가 성숙해지며 가입자가 꾸준히 늘고 있지만 비정규직 가입자 증가율은 정규직의 5분의 1도 채 안 되는 것이다. 이렇다 보니 국민연금에 가입한 비정규직은 2004년 37.5%에서 지난해 38.4%로 제자리걸음한 반면 정규직은 72.5%(2004년)에서 82.1%(2014년)로 늘어 격차는 더 벌어졌다.

국민연금뿐 아니라 질병ㆍ실직에 대비하는 사회보험인 건강보험과 고용보험도 비정규직의 가입 증가율이 현저히 낮았다. 정규직의 건강보험 가입율은 73.8%(2004년)에서 84.1%로 늘어났지만 비정규직은 40.1%에서 44.7%로 소폭 증가하는 데 그쳤다. 고용 보험 역시 정규직은 61.4%(2004년)에서 82.0%(2014년)로 가입자가 늘었지만 비정규직은 36.1%에서 43.8%로 늘어났을 뿐이다. 세 종류의 사회보험 모두 10년 전보다 정규직과 비정규직의 가입률 격차가 훨씬 더 벌어진 것이다.

경제ㆍ사회적 위험에 쉽게 노출되는 비정규직 등 사회보험 사각지대를 줄이기 위해 정부는 2012년부터 ‘두루누리 사회보험 지원사업’ 등을 시행하고 있지만 효과는 미미하다. 두루누리는 10명 미만 소규모 회사에 다니는 월급 140만원 미만 근로자에게 정부가 국민연금과 고용보험의 50%를 사업주와 근로자 대신 내줘 가입을 유도하는 제도다. 하지만 현재 노동시장 상황이 열악해 월급으로 당장 생활비를 충당하기도 어려운 상황이라 사회보험 가입률을 더 높이는 것은 쉽지 않다는 지적이다.

때문에 사회보험 제도가 성숙해질 때까지 조세나 사회보장세 형태로 복지재원을 확충하는 전략이 필요하다는 지적이 나왔다. 현재 우리나라는 일반예산의 일부를 복지 지출에 사용하고 있는데, 북유럽 복지국가들처럼 복지를 위한 별도의 세금을 만들자는 것이다. 보고서를 작성한 노대명 보사연 연구위원은 “사회보험 중심으로만 복지제도를 강화하면 공공부조제도로 보호해야 할 빈곤층에 대한 지원과 미래의 빈곤문제 해결에는 한계가 있다”고 지적했다. 그는 “소득에 비례해 복지지출을 충당하기 위한 세금을 부과하는 등 새로운 재원조달 체계를 만들어야 한다”고 말했다.

노 연구위원에 따르면 사회보험 위주로 복지제도를 구축한 프랑스 등 유럽도 최근 고용시장 악화로 사회보험 가입률이 떨어지자, 복지 재원을 위한 별도의 조세(프랑스의 일반사회기여금 등)를 도입해 노후 연금이나 의료보험 혜택을 받지 못하는 노인들에게 사용하고 있다. 북유럽 국가들은 전 국민이 소득에 비례해 사회보장세를 내고, 이를 복지 재원으로 쓴다.

다만 사회보장세 도입은 국민들이 세금을 추가로 낼 의지가 있느냐가 관건이다. 이에 대해 노 연구위원은 “지난해 실시한 한 설문조사에 따르면 국민 60%가 복지 확장을 위한 추가 조세 부담에 반대하고 40%만 찬성했다”며 “하지만 반대자의 상당수가 ‘조세 부담의 형평성과 복지예산의 효율적 관리가 이뤄지지 않기 때문’이라고 답해 이런 점들이 개선되면 별도의 세금 도입도 가능할 것으로 보인다”고 말했다.

홈

사회

홈

사회