“2017년까지 가계부채 비율을 5%포인트 낮춰 처음으로 가계부채의 실질적 축소를 이뤄내겠다.”

박근혜 대통령이 올해 2월25일 대국민담화에서 밝힌 내용이다. 가처분소득 대비 부채비율을 줄이겠다는 것으로 디레버리징(부채감축) 의지와 목표를 천명한 것이다. 지난 10년간 ‘집에 대한 욕망’과 맞물려 지속적으로 몸집을 키우며 한국경제의 뇌관으로 똬리를 튼 가계부채 해체작업을 시작하겠다는 의미였다.

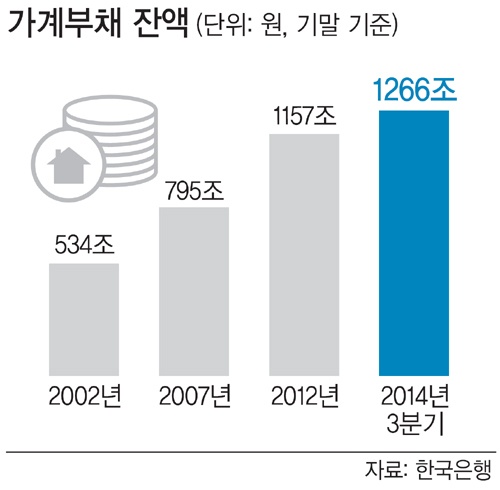

10개월이 흐른 지금 이 약속은 무색하기만 하다. 현실은 정반대 방향으로 움직였다. 지난해 말 1219조원이었던 가계부채(소규모자영업자 부채 포함)는 지난 9월 말 1266조원으로 47조원(3.9%)가량 증가했다. 그것도 8월 이후 석 달간 증가액의 절반가량인 24조원이 급증하는 등 가속이 붙은 형국이다. 가계 가처분소득이 기다시피 하는 터에 부채는 뛰고 있으니 가처분소득 대비 가계부채 비율이 더 높아졌음은 불문가지다.

30일 한국은행에 따르면 지난해 말 160.7%였던 이 비율은 지난 9월 말 163%를 넘어선 것으로 추산된다.

약속이 폐기처분된 건 최경환 경제부총리 겸 기획재정부 장관 취임 이후다. “빚 내서 집 사라”는 게 핵심인 ‘최경환노믹스’ 가동 이후 빚은 다시 급증하기 시작했다. 그렇게 집값을 띄우려 했던 이명박정부도 건드리지 않던 주택담보대출비율(LTV)과 총부채상환비율(DTI) 규제를 완화하고 한국은행 금융통화위원회도 기준금리를 내려준 결과였다. 가계부채가 다시 뛰면서 우려가 쏟아졌지만 정부와 금융당국, 한은은 이구동성으로 “관리 가능한 수준”이라거나 “시스템 위기로 갈 가능성은 작다”는 말만 반복했다.

‘가계부채비율 5%포인트 감축’ 목표는 도대체 왜 세웠던 것인지 그렇게 의문을 키우더니 새해부터는 부채 증가를 다시 억제하는 쪽으로 방향을 틀었다. 위험성을 뭉개가면서 부채를 잔뜩 키워놓고 뒤늦게 “큰일났다”며 호들갑떠는 꼴이다. 가계부채 전수조사에 나선 한은도 신용정보회사에서 넘겨받은 관련정보 100만건에 대한 분석작업에 들어갔는데 결과는 내년 3월에나 나올 전망이다.

이 같은 정책의 혼선과 뒷북 대응은 아무런 실효성도 거두지 못하고 정책 신뢰만 무너뜨린다는 지적이 적잖다. 박승 전 한은 총재는 “가계부채는 진작 더 이상 늘지 않도록 했어야 했다”며 “정부에 계획성 있는 대책이 보이지 않는다”고 말했다. 전성인 홍익대 경제학과 교수는 “적극적인 가계부채 대책이 부재한 상태”라고 지적했다.

홈

경제

홈

경제