온실을 이용한 재배방식은 기온, 환경 등 외생적 변수의 영향을 최소화하여 안정된 수확을 기대하는 농법이다.

이런 방식은 주로 따뜻한 기후의 작물을 기르거나 혹한, 혹서의 계절특성이 있는 기후에 적응하지 못하는 식물을 안정적으로 기를 때 사용한다. 온실 속 작물들은 대체로 높은 상품성을 지니고 있지만, 생산단가는 비싸진다.

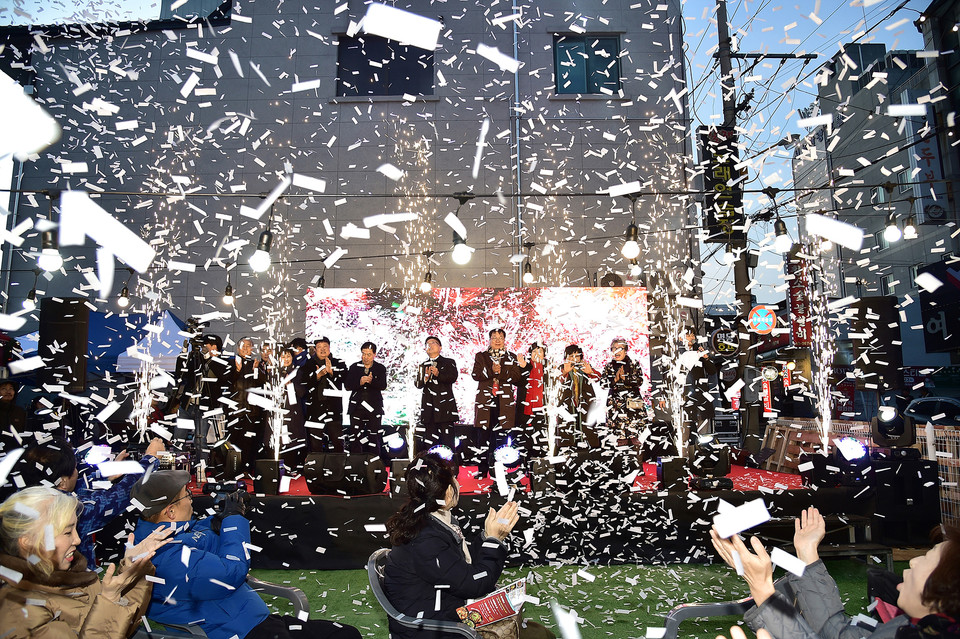

관광산업에 주력하는 지자체들의 축제를 살펴보면 마치 이 온실과 유사한 점이 많다. 기획 단계부터 예산지원, 인력 동원 등 공무원들의 주도하에 감히 상상할 수 없을 정도의 환경에서 성대하게 치러진다.

기후가 다른 식물을 일반 노지에서 기르려면 환경에 적응할 수 있도록 오랜 시간을 투자해야 하지만 온실을 사용하면 그 시간을 단축할 수 있다. 그러나 그 식물은 온실 밖을 벗어나면 죽게 된다.

이러한 온실 속 축제는 단체장이 바뀔 때마다 길러지는 작물만 달라질 뿐 노지에서 살아남을 근본적인 자생력을 기르지 못해 결국 시들어 버리다 갈아엎어지고 만다.

이러다 보니 축제는 점점 화려해 지지만, 소위 ‘가성비’를 따지는 일부 시민들과 시의회의 견제에 본래의 색을 잃어버리기 일쑤고, 제천만의 정체성(identity)은 무엇인지 알 수가 없는 지경에 이르렀다.

전문가 집단과 공무원들 간 소통의 부재 또한 문제이다.

축제의 기획은 해당 콘텐츠의 헤게모니를 쥐고 있는 전문가 집단에 위임하고 그 나머지 행정적 지원을 시가 담당해야 하는데 공무원들의 이른바 특권의식에서 비롯한 전권행사가 결국 사업성의 괴리를 초래하게 된다.

막대한 예산과 초인적인 인력 동원으로 꾸며지는 축제는 누가 해도 성공적인 성과로 보일 수밖에 없다. 돈 쓰고 사람 동원해서 성공 못 시키는 일 잘 보질 못했다.

그러나 제천의 백년대계를 생각한다면 그 한탕주의적 사고방식과 급 성과주의를 벗어 던져야 한다. 제천의 미래 먹거리는 세금을 뿌려서 될 것도 아니고 사람을 동원해서 될 일도 아니다.

바로 온실을 걷어치우고 노지에서 스스로 자라 올라온 지역의 문화를 바탕으로 한 뿌리 깊고 누구나 그것을 활용해 먹고 살 수 있는 그런 토양을 조성하는 것이 바람직한 미래 먹거리 산업일 것이다.

이러한 일은 전문가만이 할 수 있다. 지금 신라시대 골품제처럼 계급마다 할 수 있는 일이 정해진 시대가 아니다. 각 분야의 전문가들을 20년 공직생활의 짬밥(?)으로 간단히 무시할 수 있는 것이 아니다.

전문분야는 그 특성에 맞는 전문가가 기획을 지휘해야 하고 행정력은 추진함에 있어 행정적인 업무에 대해 지원을 하고 나아가 주민들과의 공감을 최대한 끌어내야 최상의 결과를 도출해 낼 수 있음을 알아야 한다.

철밥통은 찌그러진 지 오래다. 지난 여러 가지 축제를 겪어 오면서 시민들에게 들리는 여론을 그대들도 익히 들어 왔을 것이다. 현실을 되도록 빨리 직시하기 바란다. 때를 놓치면 이번에도 역시나 하는 힐난을 면치 못할 것이며, 또다시 온실 속 화초만 갈아엎어 새 주인을 기다릴 것이다.

홈

오피니언

홈

오피니언