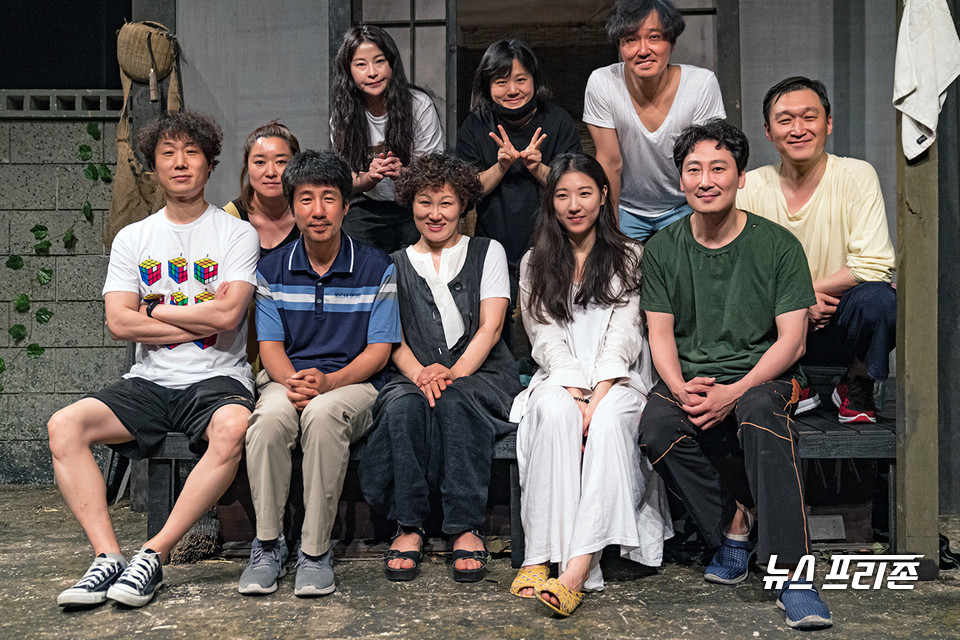

[뉴스프리존=권애진 기자] 코로나 19로 침체된 공연계에 순수연극으로 새롭게 돌아온 극단 고리의 창단 20주년 연극 "괜찮냐"가 지난 9일부터 7월 5일까지 대학로 드림아트센터 3관에서 믿고 보는 연기파 배우들이 가슴 아픈 이야기로 관객들의 눈물샘을 자극하며 진한 감동을 선사하고 있다.

한적한 티 없이 맑은 시골 마을이다. 숙이라는 동남아 이주여성이 과거 집안의 화재로 남편과 자녀 둘을 한꺼번에 잃고 만다. 그 충격에 두 눈을 잃고 실어증까지 온 그녀는 마을에서 이방인처럼 소외 받는 청년에 의해 마을에서 다시 적응을 하게 된다. 이주여성이라는 것 하나로 동네사람들에게 인권유린을 당하고 여성으로서 당하지 말아야 할 일들까지 겪게 되는데...

대한민국은 '한민족'이라는 단어를 당연하게 쓰는 사람들이 참 많은 나라이다. 이런 곳에서 다문화 이주여성이 타국 여성으로 겪는 인권유린문제, 성 윤리 부족의 문제 등 2020년에도 여전히 사회 속에서 뜨거운 감자인 여러 문제들을 한탄이 어려지는 사건들로 우리에게 가슴으로 느끼게 만든다. 그리고 그러한 한탄은 '나'는 과연 '편견'에서 자유로울지 '부끄러움'으로 이어진다.

"'우리'와 '그들'의 경계는 국적이라는 객관적인 사실에 있는 것이 아니라 ,어디까지를 '우리'라고 보는지 주관적인 관념에 달려 있다. 분명한 건 그중 어떤 경계선을 따라 우리는 내부인에게 친절하고 헌신하는 사람이 되고, 외부인에게는 매정하고 때로 잔인한 사람이 되는 경향이 있다는 점이다." - 김지혜 저 "선량한 차별주의자" 중 -

피해자이기에 더 약한 이들에게 나의 분노를 표출하는 일이, 나와는 상관없는 일이라 여기고 가해자를 묵인하는 일이 직접적인 가해자의 행위들보다 무게가 약하다고 할 수 있을까?

흑인 남성 플로이드가 백인 경찰에 가슴이 눌려 '숨 쉴 수 없다'라 외치던 아픈 절규가 들리는 듯 하다. 세상에서 함께 사라짐을 택했지만, 그마저 외면받는 두 사람의 현실에서 이 세상은 숨 쉬기 어려운, 힘든 곳이었다.

그들의 선택은 세상에 버려진 불우한 처지로 인해 어쩔 수 없는, 다른 선택지가 전혀 없기 때문이었을까? 그들의 선택은 '우리'가 아닌 '그들'에게는 당연하게 가해도 되는 잔인함이었을까?

숨 쉴 수 없는 세상을 만들거나 방관했던 우리들 모두 그 굴레에서 자유로울 수 없을 것이다. 그렇기에 이제라도 우리 주변에 살아 숨쉬고 있지만 세상 속 보이지 않는 존재로 살아가고 있는 그들이 조금이라도 편히 숨 쉴 수 있도록 '함께' 고민하는 세상을 만들어 나가길 바란다.

2014년 제35회 서울연극제 자유 참가작 부문에서 작품상과 연기상(김동현 배우)을 수상하며 평단의 극찬을 받았던 작품 "괜찮냐"는 7년 만에 돌아와 숨기고 싶은 치부를 적나라하게 드러내며, 이 시대에 코로나 19로 힘들어진 시기에 소외받는 이들의 문제를 사회 속 우리들과 직접적으로 소통을 시작하고 있다.

홈

문화

홈

문화